スマホ関連の悩みは尽きない現代ですが、その中でも頭の痛いテーマが「子どもにいつスマホを持たせるべきなのか」ということなのではないでしょうか。

今回の記事では、以下の3つの項目に分けてお子さんのスマホ所持年齢について議論・ご紹介していきます。

*項目をクリックするとそのセクションにジャンプできます。

他の人はいつから子どもにスマホを持たせ始めるのか?

まず初めに一般的に子どもにスマホを持たせる年齢についてお話しします。

https://tone.ne.jp/column/education/children-smartphone/

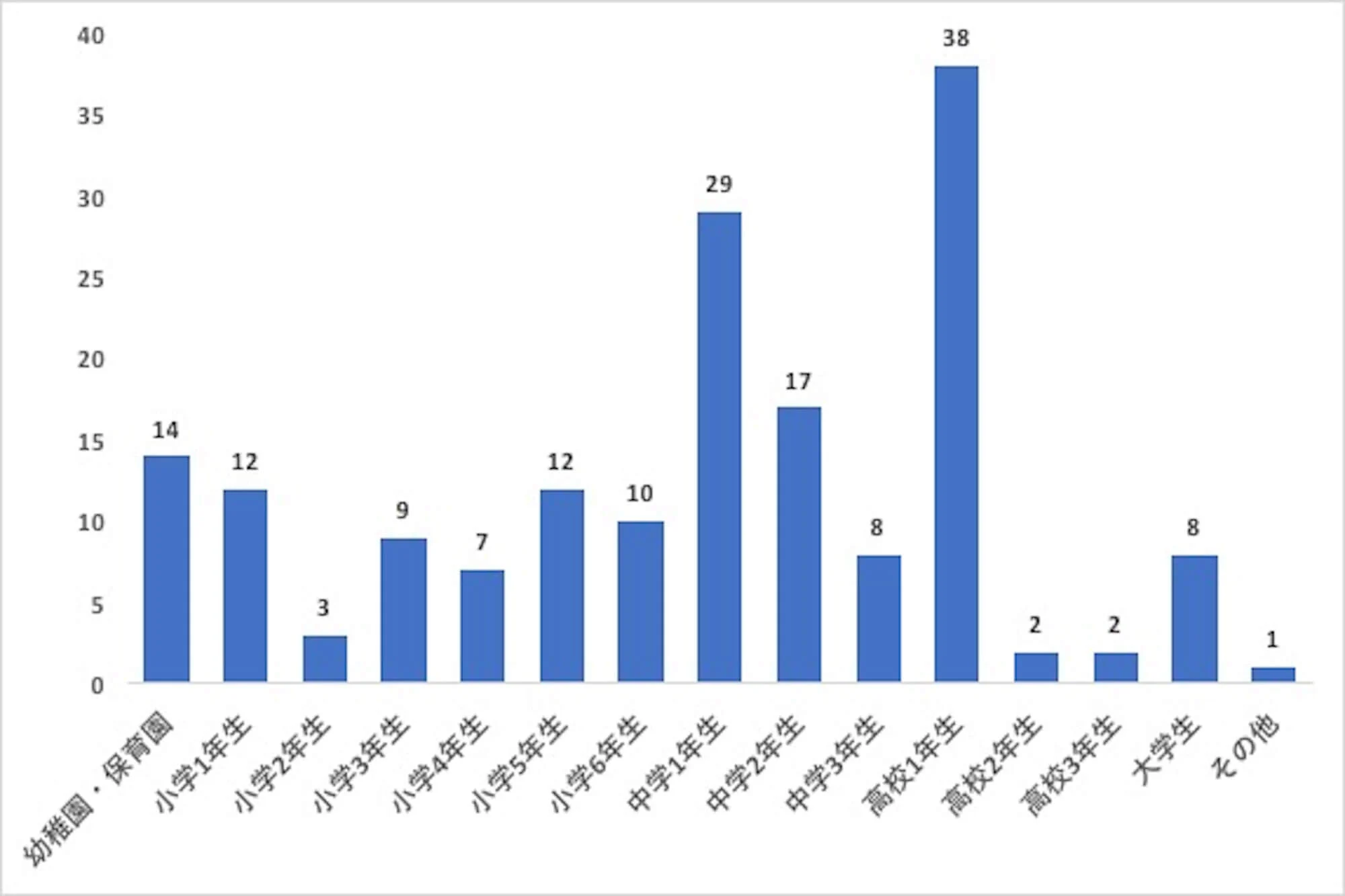

子供にスマホを持たせた年齢で一番多かったのは高校1年生、次に中学1年生という結果になりました。

進学など節目に持たせる傾向があります。

意外に多かったのは小学校高学年にスマホを持たせるケースです。

しかし、このデータはあくまで一般的な傾向で、他の人がそのタイミングで子どもにスマホを持たせるからといってそれがベストなタイミングとは限りません。

実際に自分の子どもに持たせる時に何を考慮に入れればいいのでしょうか。

学校種別スマホ使用状況:データから可視化する子どものスマホの使い方

スマホを持たせる時の尺度の一つに、どれだけスマホを使いこなせるのかということがあると思います。

このセクションでは、実際にスマホを所持するようになった子どもたちのスマホの利用目的から解説していきます。

平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査で子どもたちのスマホ利用実態を掲載していたので、そのデータをもとに現状をみていきましょう。

| 総数 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | |

|---|---|---|---|---|

| コミュニケーション (SNS、メール、メッセンジャー等) |

83.9% | 46.9% | 84.5% | 91.1% |

| 動画視聴 | 78.8% | 59.9% | 77.6% | 83.6% |

| ゲーム | 72.1% | 76.8% | 69.7% | 72.9% |

| 音楽視聴 | 71.5% | 31.1% | 69.1% | 81.6% |

| 情報検索 | 67.0% | 38.4% | 61.8% | 76.7% |

| 地図・ナビゲーション | 40.7% | 7.9% | 29.9% | 54.9% |

| ニュース | 38.6% | 9.0% | 34.2% | 47.7% |

| ショッピング・オークション | 17.3% | 0.6% | 9.2% | 26.7% |

| 電子書籍 | 15.5% | 4.0% | 13.2% | 19.5% |

表をみると、小・中学生の間は利用しているコンテンツも限定的で、ガラケーやタブレット端末で代用できそうですよね。

モバイル通信を使わなくても十分利用目的は達成できそうです。

一方で、高校生になると利用目的も多様化し、地図・ナビゲーションなどモバイル通信が必要になる場面が増えることが伺えます。

また、コミュニケーションツールとしてスマホを多用するようになるのもこの年齢なのではないでしょうか。

データからみえるスマホ所持の(1)目的と理由(2)必要度(3)リスクを学校種別にまとめると、以下のような結果になりました。

小学生

- 目的と理由

統計をみると、小学生の主なスマホ利用目的はゲームとなっている上に、他の機能の使用率は低いことが分かります。そのことを鑑みると、スマホ機能を持て余している所感は否めません。自宅のワイヤレス通信などを使用したタブレット端末でも代用できそうです。 - 必要度(低)

中学受験をする小学生は塾に行ったり、帰りが遅くなる場合があります。安全面の確保や、塾の送り迎えなどの際に連絡を取ることが必要ですが、子ども携帯やガラケーの機能でその心配はカバーできるでしょう。 - リスク

この年齢は特にスマホ所持のメリットに対するリスクが高くなっています。有害サイトに文字が読めなくて飛ぶ可能性があるため、思いがけないトラブルに巻き込まれる可能性や、インターネットの永久性・記憶性等を理解する思考能力はまだ無い (Michael Cheng)ためSNSを使うべきではないといえます。

中学生

- 目的と理由

この年齢はコミュニケーションツールとしてのスマホ利用が増え始める傾向があるようです。しかし情報検索など教育目的での使用は低く、娯楽ツールとしての色合いが強いです。 - 必要度(中)

部活や塾など1人で行って帰ったり、電車通学自体が増える年齢ということでれんらくを取り合う必要のあるシーンが増えます。また、友達との連絡手段として無料通話アプリを使用したり、アプリで勉強や、勉強時間を管理したり、アプリの使用頻度が上がるかもしれません。しかし、モバイル通信を使う必要は、地図・ナビゲーション機能を使う中学生は3割に満たないなど即時性に対するニーズはまだ低いといえます。 - リスク

そもそもスマホ依存に対する認知度が低いため、自分で気づかないうちに依存してしまう可能性があります。そのため、スマホ利用が私生活や勉学に差し障る可能性があるといえるでしょう。また、この年齢でSNSを始めること、常にSNSにアクセスできる状態になれることは精神的な悪影響が心配です。

高校生

- 目的と利用

統計データを見ても、スマホ様々な機能をを使いこなしている年齢といえます。この年代の特徴としては、地図・ナビゲーション機能、情報検索やニュース閲覧などスキマ時間活用やその場に応じたスマホ利用をしているところでしょう。また、大学受験勉強時間を管理をするのにアプリを有効活用している様子がうかがえます。 - 必要度(高)

中学生に比べると行動範囲も広がるため、連絡を取る必要性が高まります。また、電車通学や寮生活を始める学生が大幅に増え、家族とコミュニケーションを取る方法がスマホということもあるでしょう。友達とコミュニケーションを取るのにスマホは中学生のころに比べても大部分を占めるようになる年齢だといえます。 - リスク

ネットショッピングの利用が増えることなどからクレジットカードなど、金銭の取り扱いに注意が必要です。また、中学に引き続き、依存症による勉学への差し障りやSNSによる精神的悪影響に眼を配る必要があります。

ちなみに・・・

ガラケーや子ども携帯をスマホの代わりとして引き合いに出しましたが、スマホ・ガラケー・子ども携帯の違いを簡単に表にしました。

必要な機能とそれぞれの端末が提供できるオプションを比較する際にご参考にしていただければと思います。

| スマホ | ガラケー | 子ども携帯 | |

|---|---|---|---|

| 料金 | 1ヶ月大体 ¥6,500~ |

1ヶ月大体 ¥3,000~ |

1ヶ月大体 ¥1,500~ |

| 丈夫さ | ★ | ★★ | ★★★ |

| 安全機能 (GPS, 見守り機能) |

★★ | ★★ | ★★★ |

| バッテリー | ★ | ★★ | ★★★ |

| 画面の大きさ | ★★★ | ★★ | ★ |

| フィルタリング | ◯ | ◯ | ◯ |

| SMS | ◯ | ◯ | ◯ |

| インターネット | ◯ | ◯ | – |

| メール機能 | ◯ | ◯ *Gmailなどは使えない |

– |

| 無料通話アプリ | ◯ | – | – |

| Wifi | ◯ | △ *オプションの場合がある |

– |

| SNS | ◯ | △ *アプリが使用できないため |

– |

スマホ必要度・お子さんの責任能力チェック

最後に、お子さんにスマホを持たせる時に重要な要素はお子さん自身にスマホ使用を自己管理する能力があるかどうかです。

以下の質問は、あるウェブサイトに掲載されていた、スマホ所持の必要度を測るチェックリストです。自問自答してみてスマホを持たせる時の判断材料にしてみましょう。

- お子さんは、外出時に声をかけたり、帰宅時間を報告したりしていますか?また、その報告時間通りに行動していますか?

- お子さんは定期や鍵など失くし物をする傾向がありますか?もしそうなら、高価なスマホを失くす可能性があるかもしれません。

- あなたの子供は安全上の理由から連絡が必要ですか?

- 友人に簡単に連絡を取れるのは、交友関係からみてお子さんにメリットがありますか?

- お子さんが責任あるスマホ利用をすると思いますか?例えば、授業中にスマホをいじったり、不適切な通話をしたりマナー違反をしない行動を取れると思いますか?

- 家族で決めたルールに従った利用ができると思いますか?

- 他人を困らせるようなテキスト、写真、ビデオの使用をしないと断言できますか?

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回の記事では統計データなどの視点から、世間一般で子どもにスマホを持たせるタイミングや、子どもがどうスマホを利用するのかという視点から、子どもはスマホをいつから持つべきなのかをご紹介しました。

結論からいうと、高校生がスマホ所持適齢期といえるでしょう。

この年齢が一番必要度も高く、スマホの様々な機能を使いこなせると判断できます。

また、順応性も高いので中学生の時には持っていなくても、すぐに使い方を覚えることができます。

ただ、スマホ依存やSNS利用を介した精神面への悪影響など心配すべき要素はありますので、親子のコミュニケーションや注意は引き続き必要です。

スマホ所持適齢期とはいっても、その所持にはリスクがつきものなので安易に買い与えることはトラブルに巻き込まれる可能性もあり、大変危険です。

スマホ所持のメリットやデメリットは事前に確認しましょう。(子どもにスマホ:メリットとデメリット)

更に、本当にスマホをこのタイミングで与える必要があるのか、その上でどのようなルールを家族で話し合う必要があるのかなど、スマホを持つまでのステップも非常に重要となります。この記事で家族で決めるべきルールを掲載していますので、ぜひご一読ください。(子どもに初スマホを渡す前に約束するべき9つのルール)

次のブログ記事では、LINEやSNS始め適齢期についてご紹介します。

お見逃しなく!